Nebel, Regen, Dunkelheit: Schiffsdecklandung auf hoher See unter schlechten Sichtbedingungen sind auch für erfahrene Hubschrauberpiloten eine grosse Herausforderung. Im Projekt HEDELA (Helicopter Deck Landing Assistance) erforscht das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit dem Flugdienst der Bundespolizei Assistenzsysteme, welche die Piloten bei einer sicheren und präzisen Landung auf Schiffen unterstützen. Bei Flugversuchen mit dem DLR-Forschungshubschrauber FHS wurde dafür nun erstmals der Einsatz einer Augmented-Reality-Brille erprobt.

Auf hoher See fehlen Referenzpunkte

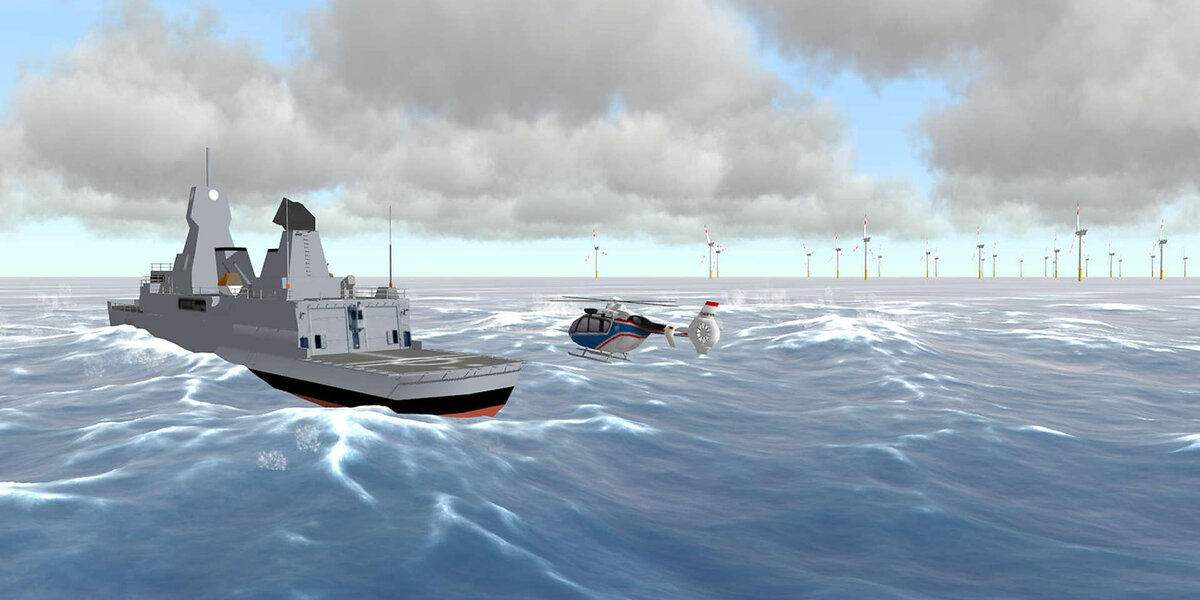

Hubschraubern kommt im stark wachsenden Offshore-Bereich eine besondere Rolle zu. Durch die Fähigkeiten senkrecht starten und landen, auf der Stelle schweben und eine hohe Fluggeschwindigkeit erreichen zu können, sind sie für alle Einsatzszenarien auf See besonders gut geeignet. Probleme ergeben sich durch die häufig vorherrschenden schlechten Sichtbedingungen wie Seenebel, Niederschlag oder Dunkelheit. «Auf hoher See fehlen dem Piloten fixe Referenzpunkte zur Orientierung. Um sie herum ist nur das offene Meer und das sich bewegende Schiff mit einer verhältnismässig kleinen Fläche, auf der sie landen müssen», erklärt Prof. Dr.-Ing. Stefan Levedag vom Institut für Flugsystemtechnik. Zudem bilden sich am Schiffsdeck Nachlaufturbulenzen, die das Aufsetzen des Hubschraubers auf dem Schiffsdeck zusätzlich erschweren können.

Visuelles Assistenzsystem unterstützt Piloten beim Landeanflug

Im Projekt HEDELA hat das DLR spezielle Anzeigen für Schiffsdecklandungen entwickelt und validiert. Das Ziel ist es, den Piloten während des gesamten Fluges zu unterstützen, einschliesslich der Bereitstellung hindernisfreier Flugpfadplanung (Trajektorien) für Anflug, Transfer und Abflug. Eine Augmented-Reality-Brille (AR-Brille) entlastet den Piloten bei diesen Aufgaben unter schwierigen Sichtbedingungen und blendet ihm optische Orientierungspunkte und wichtige Informationen direkt ins Sichtfeld ein. Das schwimmende Schiff im dichten Nebel wird beispielsweise durch einen gut sichtbaren grünen Rahmen markiert. Wichtige Informationen zu Fluggeschwindigkeit, Höhe und Position sowie ein künstlicher Horizont sind ebenfalls direkt im Sichtfeld des Piloten sichtbar. «Die eingeblendete Symbolik hilft den Piloten enorm bei der Orientierung», sagt Projektleiter Malte-Jörn Maibach. «Der grosse Vorteil ist, dass der Pilot mit seinem Blick nicht ständig zwischen den Instrumenten im Hubschraubercockpit und der Aussensicht wechseln muss. So kann er seinen Landepunkt konstant im Blick behalten.» Die Arbeitsbelastung des Piloten wird so verringert, sein Situationsbewusstsein gesteigert und die Einsatzfähigkeit und Sicherheit von maritimen Hubschraubereinsätzen erhöht.

Reduzierung von Anzeigegeräten

Die derzeitige Entwicklung von Hubschraubercockpits fokussiert auf eine Reduzierung und auch eine Kombination von Anzeigegeräten. Ein solches Beispiel ist der First Limit Indicator (FLI), welcher die wichtigsten Daten zum Triebwerkszustand (Drehmoment, Turbinendrehzahl sowie Turbinenauslasstemperatur) in einem einzigen Überwachungsinstrument darstellt. Mit dieser Art von Flugassistenzsystem, welches auch im getesteten Head Mounted Display (HMD) implementiert ist, können die generellen Flugeigenschaften und die Handhabungsqualitäten eines Hubschraubers deutlich verbessert werden.

Im Simulator erprobt

Die Anzeigensymbolik haben die Wissenschaftler im Vorgängerprojekt HELMA (Helicopter Flight Safety in Maritime Operations) entwickelt und erfolgreich im Simulator erprobt. Bei Flugversuchen mit dem DLR-Forschungshubschrauber ACT/FHS (Active Control Technology/Flying Helicopter Simulator), einer modifizierten EC135, hat das DLR nun zum ersten Mal den Einsatz einer kommerziellen Augmented-Reality-Brille im Flug getestet. Head Mounted Displays, also Helme mit integrierten Anzeigen, die auf dem Kopf getragen werden, finden im militärischen Bereich bereits Anwendung mit vielfältigen Vorteilen und grossem Nutzen für die Piloten. In der Anschaffung sind diese Systeme aber sehr kostenintensiv. Für ihre Forschungsarbeit greifen die Wissenschaftler deshalb auf kommerzielle Systeme zurück, die sie den speziellen Anforderungen der maritimen Hubschraubereinsätze entsprechend erweitern. «Der Vorteil ist, dass sie in der Anschaffung günstiger und dazu technisch bereits sehr weit entwickelt sind», betont Maibach.

Herausforderung Head-Tracking

Eine bekannte Herausforderung ist allerdings das Head-Tracking der AR-Brillen, das nicht für die Nutzung in bewegten Systemen (als Fahrzeugführer) ausgelegt ist. «Das System muss die Bewegungen des Kopfes mit der Brille von den Bewegungen des Hubschraubercockpits, das sich wiederum in der Aussenwelt bewegt, unterscheiden können», erklärt Luft- und Raumfahrtingenieur Christian Walko vom Institut für Flugsystemtechnik. Die DLR-Wissenschaftler haben dafür zusätzlich eine Software entwickelt, welche die Kopfposition des Piloten in Relation zum sich bewegenden Hubschrauber erkennt und bei der Darstellung der holographischen Symbolik berücksichtigt. Aktuell werten die Wissenschaftler die Daten der Flugversuche aus. Dabei untersuchen sie auch die Funktionsweise der AR-Brille in der Luft im Zusammenspiel mit dem entwickelten Head-Tracking-Algorithmus und welchen Einfluss die Vibrationen des Hubschraubers auf den gesamten Systemaufbau haben.

Für Hubschrauber-Piloten von Interesse

Die neuen Anzeigesysteme sind von grossem Interesse für den Hubschrauber-Piloten in seinen sehr komplexen Flugaufgaben, bei denen es gilt, neben der Steuerung des Hubschraubers auch die Einhaltung aller flugmechanischen Grenzen ständig im Auge zu behalten. Die innovativen Anzeigen erlauben es, entsprechende Informationen mit den üblichen Anzeigen zu kombinieren und so die Grenzen intuitiv erfassbar zu machen.